Seit ca. einem halben Jahr lasse ich mir jeden Morgen bei Arbeitsbeginn ein Tagesmotto von einer KI generieren, abgestimmt auf meine Stimmung und die anstehenden Aufgaben. Das heutige möchte ich gerne hier aufgreifen, weil es ganz wunderbar nicht nur zum heutigen Tag, sondern zu meiner generellen Haltung passt: „Komplexität ist mein Kompass, nicht mein Gegner“. Ich liebe komplexe Aufgaben und liebe die Herausforderung, sie zu bewältigen – und ich suche immer genau diese Komplexität, weshalb das Bild mit dem Kompass sehr gut passt (Disclaimer: Dieser Absatz wurde nicht von einer KI geschrieben, auch wenn er ziemlich danach klingt. Das ist aber wirklich meine aufrichtige Überzeugung).

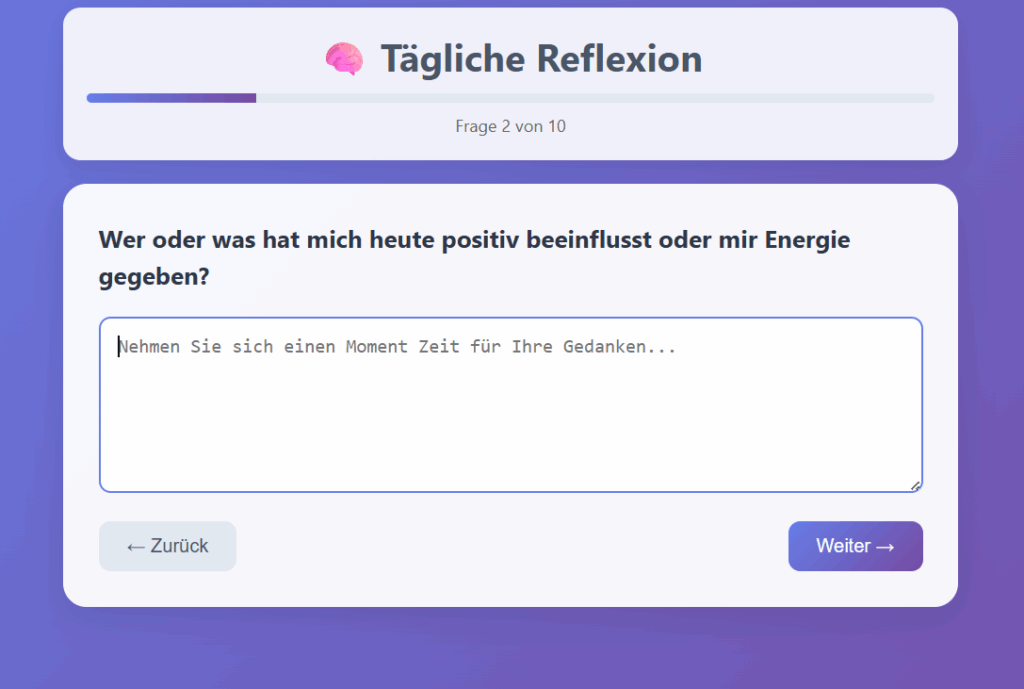

Eigentlich möchte ich heute aber nicht von meinem KI-Tagesmotto-Tool berichten, sondern von zwei anderen selbstgebauten KI-Tools. Für meinen Start im neuen Job habe ich mir von Claude nämlich ein Reflexionstool bauen lassen, das ich seit nun zwei Monaten jeden Tag direkt vor dem Feierabend ausfülle.

Es stellt mir die folgenden Fragen

- „Was ist heute mein zentrales Learning?“

- „Wer oder was hat mir heute Energie gegeben – und was hat sie mir genommen?“

- „Womit habe ich Zeit verbracht, das mich eigentlich nicht vorangebracht hat?“

- „Was möchte ich morgen anders machen?“

- „Habe ich heute Zukunft aktiv gestaltet und hatte ich ein Doing-Mindset?“

- „Wie habe ich auf Herausforderungen reagiert?“

Zwei weitere Fragen sind persönlicher, die bleiben privat. Am Monatsende lasse ich mir aus allen Einträgen dann per Prompt, den ich eigens dafür formuliert habe, eine Zusammenschau erstellen:

Prompt: Du bist ein erfahrener Analyse- und Synthese-Experte. Deine Aufgabe ist es, die täglichen Reflexionen eines ganzen Monats zu analysieren, die als Markdown-Text vorliegen. Die Analyse soll zwei Hauptteile umfassen: eine detaillierte Auswertung für jede der 10 Fragen und eine abschließende Synthese, die den übergreifenden „Roten Faden“ oder die Hauptthemen des Monats herausarbeitet. Der Output muss strikt in der folgenden Struktur im Markdown-Format erfolgen. 1. 🔍 Auswertung pro Frage Analysiere für jede der folgenden Fragen die Antworten des gesamten Monats und identifiziere Muster, Trends, wiederkehrende Themen, signifikante Abweichungen und emotionale Tendenzen. Fasse die Ergebnisse kurz und prägnant zusammen (maximal 3-4 Bullet Points pro Frage). Frage 1: [Hier fügen Sie die erste Frage ein] Muster & Trends: Signifikante Beobachtungen: Frage 2: [Hier fügen Sie die zweite Frage ein] Muster & Trends: Signifikante Beobachtungen: … (Wiederhole dies für alle 10 Fragen) 2. 🧵 Der ‚Rote Faden‘ (Synthese) Betrachte die Ergebnisse aller 10 Fragen zusammenfassend. Arbeite die 3 bis 5 zentralen, übergreifenden Themen heraus, die den Monat dominiert haben. Dies kann sich auf Produktivität, emotionale Herausforderungen, erfolgreiche Strategien oder Prioritätenwechsel beziehen. Kern-Thema 1: [Prägnanter Titel, z.B. „Steigerung der Fokuszeit“] Begründung: Welche Antworten aus welchen Fragen belegen dieses Thema? (z.B. Konstante positive Antworten bei Frage 3 und sinkende Frustration bei Frage 7). Kern-Thema 2: [Prägnanter Titel, z.B. „Herausforderung: Delegieren“] Begründung: Kern-Thema 3: [Prägnanter Titel, z.B. „Erfolgreiche Etablierung der Morgenroutine“] Begründung: 3. 🎯 Fokus für den kommenden Monat (Empfehlung) Basiert auf dem ‚Roten Faden‘, formuliere eine konkrete Handlungsempfehlung als Fokus für den nächsten Reflexionsmonat. Empfohlener Fokus: [Eine klare, messbare Zielsetzung] Nach dieser Anweisung folgt der gesamte Text der monatlichen Reflexionen.

Die Ergebnisse sind erstaunlich präzise und KI hält einem da tatsächlich den Spiegel vor. Ich hatte sowohl Ende September als auch jetzt, Ende Oktober immer wieder echte „stimmt!!“-Momente. Mir wird ein roter Faden dargestellt, den ich selbst im Alltags-Klein-Klein vermutlich gar nicht gesehen hatte. Für mich ist dieses Tool echt viel wert, um meine Entwicklung zu reflektieren.

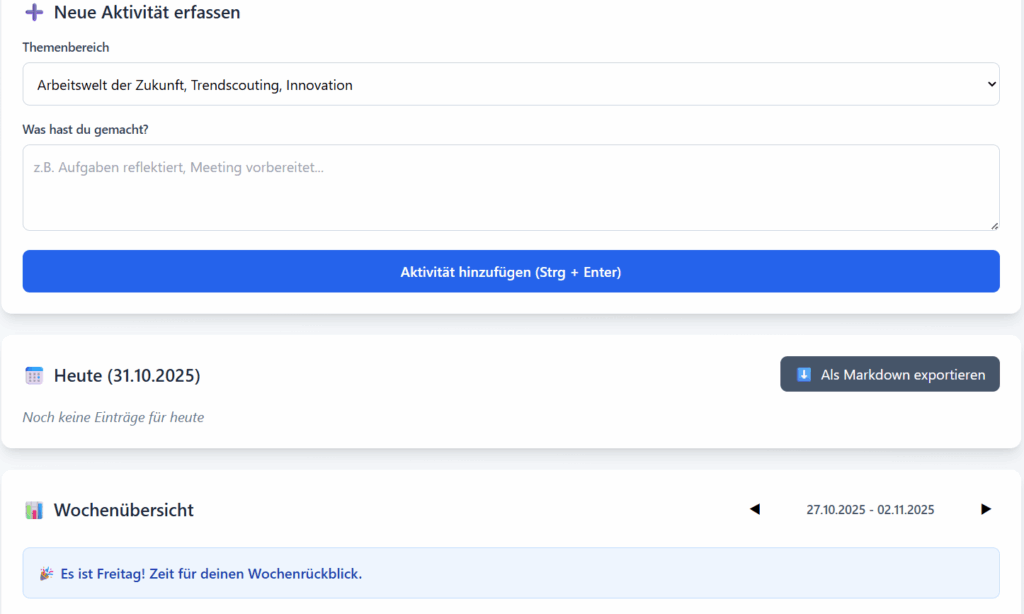

Diese Woche habe ich mir von Claude noch ein zweites Tool bauen lassen, das ab kommendem Montag – also mit Beginn des neuen Monats – zum Einsatz kommt. In meinem neuen Job bearbeite ich viele verschiedene Themen (was ich liebe). Für die Strukturierung nutze ich bereits einiges: den Microsoft Planner, To Do und Obsidian (ich liebe Obsidian, habe ich das schon erwähnt?!). Was mir aber noch fehlte, war ein Tool, das mir detailliert zeigt, zu welchen Themen ich wie gearbeitet habe. Nicht im Sinne von Zeittracking à la „ich habe diese Woche 52 Minuten an Thema X gearbeitet“, sondern eher als thematische Landkarte meiner Wochen. Das neue Tool erlaubt mir, bei jeder Aufgabe zu wählen, welchem Themenbereich sie zugeordnet ist, und kurz zu notieren, was ich konkret getan habe. Am Ende der Woche visualisieren farbige Balken, welche Themen Schwerpunkte waren; zudem kann ich mir zu jedem Thema die einzelnen Aktivitäten anzeigen lassen. Einfach, aber wirkungsvoll – und wieder ein Beispiel dafür, wie KI mich im Denken, Strukturieren und Reflektieren unterstützt. (Und natürlich auch dabei, das Tool selbst erst einmal zu erstellen).

Themenwechsel: Eins meiner Themen im neuen Job ist, wie auch schon hier berichtet, das Thema Verteidigungsfähigkeit. Dazu lese ich privat gerade auch einiges und möchte gerne eine Buchempfehlung abgeben.

Die Frage, wie Deutschland auf einen Angriff vorbereitet ist, gehört zu jenen Fragen, die selten offen diskutiert werden. Das Buch Deutschland im Ernstfall. Was passiert, wenn wir angegriffen werden von Ferdinand Gehringer und Johannes Steger setzt genau an dieser Leerstelle an. Es ist kein politisches Manifest, sondern eine faktenbasierte, szenarienorientierte Annäherung an die deutsche Sicherheitsarchitektur und damit eine Einladung zur gedanklichen Auseinandersetzung mit einem Zustand, der im kollektiven Bewusstsein kaum Platz hat: dem äußeren Notstand.

Zentral für das Buch ist das Konzept der sogenannten „Gesamtverteidigung“. Anders als oft angenommen, geht es im Ernstfall nicht ausschließlich um militärische Reaktionen, sondern um das Zusammenspiel aller gesellschaftlichen und staatlichen Akteur:innen, zivil wie militärisch. Gesamtverteidigung meint nicht nur, dass Institutionen funktionieren, sondern dass auch Unternehmen, Kommunen, kritische Infrastrukturen und Bürger:innen vorbereitet und eingebunden sind. Und da eine funktionsfähige Gesellschaft in der Krise kein Selbstläufer ist, möchten die Autoren sensibilisieren für das, was uns evtl. bevorstehen könnte. Mir gefiel besonders, dass die Autoren immer wieder Szenarien schildern, die sich in einer solchen oder einer ähnlichen Weise ereignen könnten. So werden ihre Ausführungen drumherum plastischer und besser greifbar.

Die rechtliche Grundlage für die Handlungsfähigkeit des Staates und der Gesellschaft bildet die Notstandsverfassung. Sie unterscheidet vier zentrale Zustände: den Spannungsfall, den Verteidigungsfall, den Zustimmungsfall und den Bündnisfall. Wird der Spannungsfall ausgerufen, greifen weitreichende Notstandsgesetze – mit Konsequenzen für Mobilität, Versorgung, Eigentumsverhältnisse und individuelle Rechte. Der Ausruf dieses Zustands ist keine hypothetische Konstruktion, sondern rechtlich definiert und in konkreten Plänen operationalisiert, zumindest auf militärischer Seite. So existiert mit dem „Operationsplan Deutschland“ ein Verteidigungsfahrplan für die Bundeswehr, der genau festlegt, wer im Ernstfall was wann tut. Die zivilen Strukturen hingegen sind deutlich weniger klar aufgestellt. Während die Bundeswehr etwa standardmäßig auf Schienentransport setzt und hierfür enge Kooperationen mit der Bahn unterhält, fehlt ein entsprechender Plan für die zivilgesellschaftliche Seite. Die Bundeswehr kann im Spannungs- und Verteidigungsfall auf zusätzliche Befugnisse zurückgreifen, die Koordination des Schienenverkehrs könnte staatlich gesteuert werden – doch wie die zivilen Akteur:innen eingebunden sind, bleibt häufig unklar oder fragmentarisch geregelt.

Anhand hypothetischer Szenarien, etwa einer NATO-Verlegeoperation mit Truppentransporten über deutsches Hoheitsgebiet, verdeutlichen die Autoren, wo systemische Engpässe entstehen: Auf den Schienen käme es zu massiven Verzögerungen, der Straßenverkehr wäre überlastet, der Luftverkehr eingeschränkt. Ohne flankierende Maßnahmen drohen Unterbrechungen der Lieferketten, Versorgungsausfälle, soziale Unruhen. Besonders kritisch: Die derzeitige logistische Infrastruktur ist stark auf internationale Arbeitskräfte angewiesen, etwa im Bereich des Güterverkehrs. In einem Krisenszenario könnte es hier kurzfristig zu massiven personellen Ausfällen kommen, wenn die Arbeitskräfte in ihre Heimatländer zurückkehren, etwa, weil sie dort eingezogen werden.

Auch Cyberangriffe sind Teil der Szenarien. Sie zeigen, dass Angriffe auf digitale Infrastrukturen weitreichende Folgen haben – vom Ausfall der Mobilfunknetze bis hin zu Lücken in der medizinischen Versorgung. Ein erfolgreicher Cyberangriff kann unter bestimmten Umständen sogar als Bündnisfall im Sinne des Artikels 5 der NATO gelten, sofern die Schäden mit einem physischen Angriff vergleichbar sind. Die politische Bewertung solcher Angriffe ist damit nicht nur technisch, sondern auch völkerrechtlich relevant.

Was ich bislang nicht wusste: In den Kommunen existieren punktuell sogenannte „Katastrophenschutz-Leuchttürme“. Hierbei handelt es sich um zentrale Orte, an denen im Krisenfall Informationen bereitgestellt und Notrufe abgesetzt werden können. Auch Notbrunnen sind Teil der Infrastruktur. Doch es ist fraglich, ob diese punktuellen Vorkehrungen ausreichen, um bei einem längerfristigen Versorgungsausfall, etwa bei der Wasserversorgung, tatsächlich einen flächendeckenden Schutz zu gewährleisten. Die Auswirkungen wären gravierend: Neben der Trinkwasserversorgung wären Hygiene, Lebensmittelproduktion, medizinische Einrichtungen und Brandbekämpfung betroffen.

Die Autoren verweisen auf das sogenannte Wirtschaftssicherstellungsgesetz, das im Ernstfall in Kraft tritt, um die wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Besonders im Fokus: die chemische Industrie, deren Produkte für zahlreiche andere Versorgungsbereiche – von Medikamenten bis Energieversorgung – zentral sind. Gleichzeitig existieren weder für Medikamente noch für Blutkonserven ausreichende Reserven. Auch Bunker und Schutzräume sind in Deutschland nicht in ausreichendem Maß vorhanden, um einen wirksamen Bevölkerungsschutz sicherzustellen.

Der Begriff „KRITIS“ (Kritische Infrastrukturen) umfasst in Deutschland zehn Sektoren. Diese Sektoren sind essenziell für das Funktionieren der Gesellschaft und stehen daher im Zentrum aller Überlegungen zur Resilienz. Doch Resilienz, das zeigen die Autoren deutlich, beginnt nicht mit der Lagerung von Notvorräten, sondern mit institutioneller Klarheit, mit Szenarienarbeit, mit Kommunikation – und vor allem mit der Bereitschaft, Verantwortung nicht nur zu delegieren, sondern auch individuell zu übernehmen.

Dabei stellt das Buch auch klar, dass das Grundgesetz keine Totalverweigerung zulässt. Im Verteidigungsfall gilt eine allgemeine Dienstpflicht – militärisch oder zivil. Der Dienst an der Waffe kann nicht erzwungen werden, wer ihn jedoch aus Gewissensgründen ablehnt, wird auf anderem Wege verpflichtet. Verteidigung ist in diesem Sinne nicht freiwillig, sondern Bürgerpflicht.

Die Autoren schließen mit einem Plädoyer, das sich nicht in Technokratie oder Sicherheitslogik erschöpft. Vielmehr geht es ihnen um die grundlegende Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit einem Zustand, der außerhalb des gewohnten Friedensmodus liegt. Ihr Appell: Sich auf den Ernstfall vorzubereiten bedeutet nicht, in Alarmismus zu verfallen. Es bedeutet vielmehr, Resilienz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen. Und es bedeutet, das eigene Selbstverständnis als Bürger:in zu überdenken – nicht im Modus eines vollständigen Schutzes durch den Staat, sondern in einer Haltung geteilter Verantwortung. Oder wie die Autoren es im allerletzten Satz des Buches formulieren: „Wir haben uns an ein Leben im Vollkasko-Modus ohne Selbstbeteiligung gewöhnt. Allerdings müssen wir begreifen, dass dies nicht mehr ausreicht, denn nur mit einer entsprechenden Beteiligung jedes einzelnen können wir eine Katastrophe verhindern und sind für den Ernstfall vorbereitet – ganz gleich, wie dieser aussieht“ (S. 225).

Ich kann das Buch in jedem Fall weiterempfehlen. Es ist nüchtern geschrieben, ohne Alarmismus hervorzurufen (z. B. wird immer wieder betont, dass nicht davon auszugehen ist, dass auf deutschem Territorium Bomben fallen oder anderweitig Angriffe stattfinden; vielmehr geht es um das ‚Drumherum‘, allem voran um den Fall der Truppenbewegungen durch Deutschland hindurch an die NATO-Ostgrenze). Durch die Szenarien wird das in der Theorie Beschriebene plastisch bzw. greifbar. Am Ende denkt man als Leser:in, dass es doch nicht schlecht wäre, sich einen Notvorrat anzulegen. Und so haben wir nun angefangen, Konserven einzukaufen, Wasservorräte anzulegen (als reine Leitungswassertrinkende wären wir sonst echt aufgeschmissen) und mehr Futter für den Hund auf Vorrat z halten. Außerdem haben wir uns ein batteriebetriebenes Radio, Kurbellampen und Taschenmesser besorgt. Und wo wir schon dabei waren, haben wir auch direkt zwei Notfallrucksäcke gepackt – mit Kleidung für ein paar Tage, Besteck, einer Dokumentenmappe mit Kopien unserer wichtigsten Dokumente, Medikamenten und Anziehsachen für den Hund. Ich hoffe nicht, dass wir die Sachen jemals brauchen. Sie zu haben, ist aber sicher nicht verkehrt.