Hej allihopa! Diese Woche war ich mit einer Kollegin auf einer kleinen Lernraum-Exkursion in Schweden und konnte sehr viele Eindrücke sammeln, die ich in diesem Blogbeitrag zu verarbeiten versuche. Zum Hintergrund: Meine Kollegin Gudrun Bolduan, stv. Leiterin des LehrLernZentrums, und ich, sind/waren Teil der vom Stifterverband und der Dieter Schwarz Stiftung geförderten Initiative „Community of Practice: Zukunftsorientierte Lernräume„. Deren Ziel war es, „Hochschulen dabei unterstützen, Herausforderungen im Bereich der Lernarchitektur zu meistern sowie ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen mit anderen Hochschulen in der Community of Practice zu teilen.“ Gudrun und ich waren ein Challenger-Team und bekamen als solches zwei Expert:innen zur Verfügung gestellt. Eine unserer Expertinnen, Prof. Katja Ninnemann aus Berlin, war u.a. im Rahmen ihrer Dissertation zur Lernraumgestaltung an Hochschulen an der Universität in Umea und vermittelte uns dort Kontakte. Da wir ohnehin über Stockholm fliegen mussten, suchten wir im dortigen Umkreis noch weitere best practice-Beispiele für Lernraumgestaltung und stießen auf die Uni in Uppsala.

Am 31.01. ging es los von Frankfurt nach Stockholm und dann mit dem Zug nach Uppsala, wo ich das Wochenende in einem AirBnB verbrachte. Meine Gastgeberin ist in Rente, hatte Zeit, um mit mir Schwedisch zu sprechen (für die Reise habe ich mein Schwedisch endlich wieder aufgefrischt) und hatte einen Pudel-Welpen – also alles perfekt 🙂 Am Wochenende habe ich mir Uppsala angesehen, das eine richtig schöne Studierendenstadt ist. In Alt-Uppsala findet man außerdem noch Hügelgräber aus der späten Eiszeit, ein Freilichtmuseum und ein paar schöne rote Schwedenhäuser. Insgesamt also ein Städtchen, das sich gut für einen Ausflug von Stockholm aus anbietet.

Am Montagmorgen traf ich meine Kollegin am Bahnhof und wir fuhren zum Info-Gebäude der Uni (Segersted Huset). Dort trafen wir Prof. Susanne Mirbt, die von Hause aus Physikerin ist, seit anderthalb Jahren aber die Unit for Academic Teaching and Learning leitet (= Hochschuldidaktik). Susanne erzählte uns zunächst viel über ihre Einheit, über den Stellenwert der Hochschuldidaktik an ihrer Uni und über die Kurse, die sie anbieten. Aktuell planen sie einen eigenen Kurs zum Thema ‚Lernräume‘ (im physischen Sinne), was uns natürlich besonders interessierte. In diesem Kontext möchten sie die sog. Mosaic Inititative umsetzen, die hier ausführlicher beschrieben wird. Ich hatte davon noch nie etwas gehört und fand die dahinterstehende Idee großartig, dass Lernende ‚Fellows‘ werden, die sich für ein Jahr dem Thema ‚Lernräume‘ verschreiben und den Stellenwert des Raums als ‚drittem Pädagogen‘ als Multiplikator:innen in die Hochschule tragen. Auf diese Weise soll ein Netzwerk entstehen, das ganz konkret verschiedene Lernräume auf dem Campus aufsucht und darüber diskutiert, wie diese am besten genutzt werden. Außerdem ist dieses Netzwerk aus Lehrenden auch mit der Bauabteilung verbunden, was natürlich sehr fruchtbar ist.

Ganz unabhängig vom Raumthema fand ich es spannend, dass es an der Uni Uppsala einen Titel gibt, der sich ‚Distinguished University Teacher‘ nennt, und der ebenso wie der Doktortitel im Namen geführt werden kann. Auf diese Weise soll die Entwicklung/Professionalisierung der eigenen Lehre incentiviert und Scholarship of Teaching and Learning gefördert werden (neben dem Titel geht auch eine Gehaltserhöhung damit einher). Die Weiterentwicklung der eigenen Lehre ist auch elementarer Bestandteil eines Mitarbeiter:innen-Gesprächs, das die Studiendekanin einer Fakultät einmal pro Jahr mit den Lehrenden führt, und dessen Zweck nur in der Reflexion und Planung der didaktischen Weiterbildung besteht.

Zurück zur Unit for Academic Teaching and Learning: Neben den acht festangestellten Personen, die in Susannes Team sind, befinden sich dort auch acht Personen aus den einzelnen Fakultäten, die zu einem bestimmten Stellenanteil für die Dauer eines Jahres ‚ausgeliehen‘ werden. Auf diese Weise ist die Unit for Academic Teaching and Learning ganz nah dran an den einzelnen Fächern und auch in diesen drin. Ein tolles Konzept! Wenn wir bei uns auch LehrLernZentrum auch ganz selbstverständlich Professor:innen aus den Fächern immer mit an Bord hätten, hätten wir sicher auch einen anderen Stellenwert in den Fachbereichen bzw. würden von diesen prinzipiell viel mehr wahrgenommen werden.

Anschließend führte uns Susanne durch das Gebäude. Hier muss man vorab jedoch sagen, dass es sich um ein reines Verwaltungs-Gebäude handelt und Studierende keinen Zugang haben. Da wir an der Hochschule RheinMain in unserem neuen Gebäude, das wir im Sommer beziehen, aber natürlich auch Coworking-Bereiche für uns Mitarbeitende haben, hat uns auch hier der Raumaspekt sehr interessiert. In Susannes Erzählungen wurde deutlich, dass der Erfolg des Themas ‚Räume‘ auch deshalb gegeben ist, weil die unterschiedlichen Stakeholder zusammenkommen. Es ist nicht so, dass hier die Lehrenden, dort die Studierenden und woanders die Bauabteilung ist/sind. Stattdessen werden alle einbezogen und selbstverständlich wird bei der Anschaffung neuer Möbel auch mit dem Reinigungspersonal gesprochen, das die Möbel nachher sauber hält. Das sollte eigentlich ja auch selbstverständlich sein, doch zumindest bei uns an der Hochschule ist es das definitiv nicht. An den einzelnen Räumen finden sich übrigens QR-Codes, hinter denen sich Nutzungsszenarien für den Raum befinden. Insgesamt hat mir das Gebäude sehr gut gefallen und ich kann mir richtig vorstellen, dass man dort gerne arbeitet (u.a. auch deshalb, weil die Uni allen Beschäftigten Kaffee und Tee zur Verfügung stellt 😉).

Auf unserer Campustour ging es weiter zu einem Lehr-/Lerngebäude, wo Susanne uns den „Laborative lärosalen“ zeigte: einen Raum zur flexiblen Nutzung für die Lehre, ausgestattet mit flexiblen Möbeln, kleinen Whiteboard-Tafeln und Screens. Der ganze Raum ‚schwebte‘ quasi in einem Gebäude und war komplett verglast. Aus Transparenzgründen fand ich das sehr ansprechend, Susanne meinte aber, dass Studierende immer wieder sagen würden, sie seien zu sehr abgelenkt. Wir sahen noch einige andere Lehrräume, aber auch einfach ganz viele Aufenthaltsmöglichkeiten für Studierende auf dem Campus, wo sie essen, lernen, sich unterhalten können. Und überall gab es frei zugängliche Mikrowellen für die Studierenden (dazu später mehr).

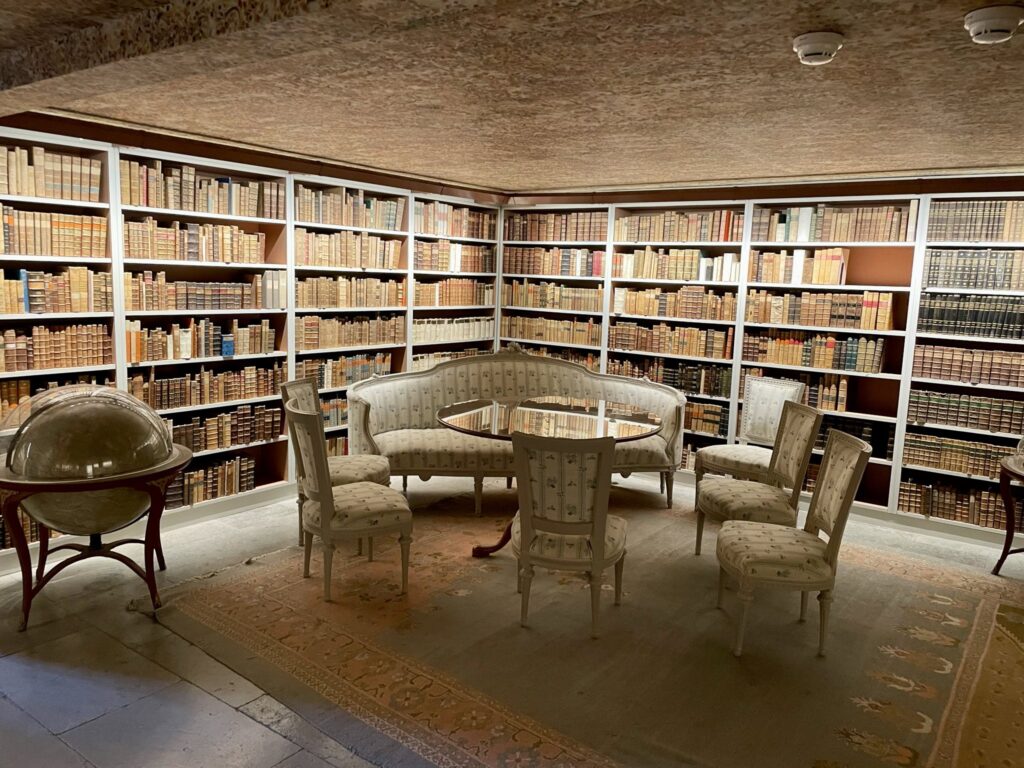

Nach dem Lunch hatten wir einen Termin in der Uni-Bibliothek (Carolina Rediviva), wo uns eine Bibliothekarin durch die Lernräume führte. Das eigentliche ‚Juwel‘ gab es dann aber hinter verschlossenen Türen: Ein Germanist, der sich mit Inkunabeln beschäftigt, zeigte uns erst die berühmte Silber-Bibel (diese ist für alle zugänglich und nicht hinter verschlossenen Türen) und anschließend den historischen Teil der Bibliothek, der u.a. den Carl-v-Linné-Raum beinhaltet. Hier fanden sich unzählige alte Bücher und ganz viel Prunk. Wir kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus 😉 (eine architektur- und literaturhistorisch versierte Person könnte hier in eine ganz andere Detailtiefe gehen, aber hier bin leider null bewandert).

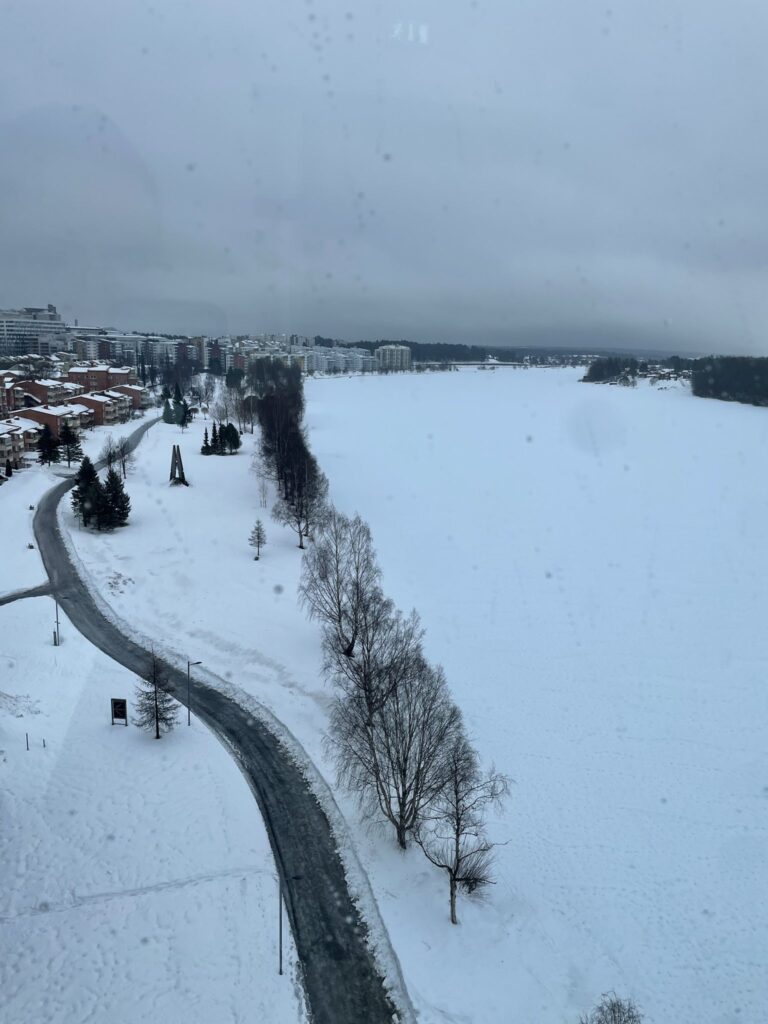

Damit endete unser Besuch in Uppsala und es ging abends noch zurück zum Flughafen und dann nach Umeå, wo viel Schnee lag. Schon auf dem Weg zu unserem Treffpunkt auf dem Campus stolperten wir am Dienstagmorgen über das erste Element, das unsere Aufmerksamkeit weckte: ein Wegweiser für Walk’n’Talk auf dem Campus, also genau das, was wir bei uns auch gerne hätten im Sinne der Verbindung von Bewegung und Lernen.

Anschließend wurden wir von einem vierköpfigen ‚Komitee‘ empfangen: einer Person von der hochschuldidaktischen Einrichtung, dem ‚Property and facilities director at Property Management Office‘ und zwei Projektmitarbeiterinnen aus dem Property Management Office bzw. der Bauabteilung/dem Campus Management. Auch hier war also wieder die Zusammenarbeit von Didaktik und Facility Management bzw. Bauabteilung direkt sichtbar. Es kommen Gäste aus Deutschland, die sich für unsere Lehr-/Lernräume interessieren? Natürlich schicken wir nicht nur Didaktiker:innen, sondern auch Personen aus dem Bau/dem Campus Management. Für den Leiter des Property Management Office war es auch völlig klar und stand überhaupt nicht zur Debatte, dass er Hochschulgebäude nicht ohne Einbezug der Didaktik entwickelt. So sagte er einmal ganz nüchtern: „We need all those different voices“. Daher gibt es auch eine feste Gruppe aus Didaktik-, IT-, Bauabteilung- und Facility Service-Menschen, die sich regelmäßig trifft und über anstehende Umbauvorhaben spricht.

Wir hatten dann ein sehr straffes Programm, das aus einer Rundtour über den ganzen Campus (40.000 Studierende) bestand, im Laufe derer wir sehr, sehr viele unterschiedliche Räume zu sehen bekamen. Mit am beeindruckendsten war die Aula Biologica. Die Uni brauchte einen neuen Raum für ungefähr 150 Studierende, in dem auch Examen geschrieben werden können. Da man eigentlich keinen Platz mehr hatte, baute man einfach in einen Hof zwischen zwei Gebäude eine Art Auditorium. Dass das Vorbild der Plenarsaal der UN war, merkte man direkt beim Eintritt, ohne dass dies extra erwähnt wurde. Die Person, die mit für den Bau verantwortlich war, erzählte uns einiges über die Überlegungen und auch der zuständige Techniker kam zu Wort (wir hatten also die gesamte Trias Raum+Technik+Didaktik vertreten). Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich als Lehrperson großen Respekt vor der Technik im Raum hätte, auch wenn es vordefinierte ‚Techniksets‘ gibt (i. S. v. „Du willst eine Vorlesung machen? Drück hier. Du willst ein Seminar machen? Drück hier“). Im Gegensatz zu einem starren Plenum sind hier alle Stühle um 360° drehbar, sodass die Studierenden sich auch zu den Kommiliton:innen hinter sich umdrehen und sich mit diesen austauschen können. Spricht ein:e Studierende:r und öffnet sein:ihr Mikro, zoomt die Kamera automatisch auf sie:ihn. Insgesamt ist der Raum damit auch für Hybridveranstaltungen super geeignet. Es wundert nicht, dass neben ‚normalen‘ Lehrveranstaltungen hier auch schon einige Konferenzen abgehalten wurden.

Das ‚Mantra‘ der Personen, die uns die Führung gaben, war ganz klar, dass ein Raum nicht alles für alle sein kann und muss, Flexibilität also irgendwo ihre Grenzen hat. Außerdem steht immer das studentische Lernen und damit v.a. Interaktion unter den Studierenden im Fokus. Wir waren z. B. in einem ‚klassischen‘ Hörsaal mit Stufen, doch fanden sich dort keine Sitzreihen, sondern Gruppentische (natürlich mit ausreichender Anzahl an Steckdosen und einem Whiteboard). Das didaktische Prinzip sollte hier sein, dass die Lehrperson einen kurzen Input gibt und anschließend in Gruppen gearbeitet wird. Ganz hinten im Hörsaal gab es zumindest auch ein paar Stehplätze mit Schreibpult, um nicht immer nur sitzen zu müssen.

Daneben waren wir in active learning environments, in denen die Lehrperson mit ihrem ‚Pult‘ in der Mitte des Raumes positioniert ist und somit auch rein räumlich die Rolle einer Lernbegleiterin einnimmt.

In einem anderen Raum, einem sog. Zoom-Raum (für Hybrid-Gruppensettings), erfuhren wir, dass dieser Raum seit seiner Fertigstellung dreimal umgestaltet wurde, weil man immer in den Dialog mit den Lehrenden trat, die im Raum lehrten, und deren ‚pain points‘ dann als Grundlage einer Modifikation nahm. Somit wurde hier deutlich, dass es nicht einfach damit getan ist, ein paar Smartboards, Tische und Stühle in einen Raum zu stellen, sondern dass es oft die Details sind, an denen die Wirkung des Raumes hängt.

Daneben sahen wir so viele studentische Aufenthaltsmöglichkeiten, Räume für den Austausch, Sofas (es gibt sogar ein studentisches ‚Wohnzimmer‘) – und immer wieder Mikrowellen. Auf dem ganzen Campus gibt es wohl 2000 Mikrowellen für die Studierenden, worauf wir gar nicht klarkamen 😉 Der Campus ist dafür da, dass Studierende auf ihm leben – und das bedeutet eben auch, dass sie nicht einfach ihre Lehrveranstaltungen dort besuchen und anschließend wieder nach Hause gehen, sondern dass sie dort bleiben und eine hohe Aufenthaltsqualität haben (‚sticky campus‘).

Am Nachmittag wurde uns außerdem das Programm der Hochschuldidaktik (Universitetspedagogik och lärandestöd) vorgestellt. Der Leiter dieser Abteilung sagte, dass er sich als „cultural worker“ versteht – und dies spiegelte sich auch im Programm wider. Es ging viel darum, Netzwerke zu schaffen, die Lehrenden in Kontakt zu bringen und sie dazu zu animieren, miteinander und voneinander zu lernen. So gibt es z. B. einen Kurs zu Problem-Based Learning, an dessen Ende die Teilnehmenden ein bestimmtes Lehrkonzept vorstellen. Soweit nichts Besonderes. Aber: Alle Teilnehmenden müssen zur Abschlusspräsentation eine andere Person aus ihrem Fachbereich mitbringen, sodass auf diese Weise auch andere Personen Einblicke in die entwickelten Konzepte erhalten und hoffentlich auch ‚auf den Geschmack kommen‘.

Mit ‚Problem-Based Learning‘ ging es dann am nächsten Tag weiter, an dem wir uns mit einer Person trafen, die PBL in ihren eigenen Seminaren in der Elektrotechnik einsetzt, aber auch andere Hochschullehrende in PBL fortbildet. Sie strahlte eine solche Begeisterung für PBL aus und erzählte uns so viel darüber, dass wir auch hier, fernab von der Raumthematik, noch viel für uns mitnehmen konnten. Am Nachmittag besuchten wir noch die Lernräume in der Stadtbibliothek und außerdem das ‚Bildmuseet‘, das Museum für zeitgenössische Kunst. Umeå war 2014 Kulturhauptstadt Europas; im Verhältnis zu den 127.000 Bewohnenden ist das kulturelle Angebot hier wohl besonders groß und vielseitig. Besonders angetan hat es mir die Ausstellung ‚Chronomorphosis‘ von Elias Crespin – hier hätte ich stundenlang sitzen und die Mobiles gleichenden Formen ebenso beobachten können wie den zugefrorenen Fluss, auf den die hohen Fenster einen wunderbaren Ausblick boten.

Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie am Centre for Educational Development (UPL) in Umeå aktuell noch niemanden so richtig als genKI-Expert:in. Lust hätte ich ja schon … 🙂 Ich war auf jeden Fall nicht das letzte Mal dort!