Diese Woche stand am Montag und Dienstag in München das Abschlusstreffen der Stifterverband-Community of Practice „Zukunftsorientierte Lernräume“ auf dem Programm, ehe es am Mittwoch für ein Präsenz-Seminar mal wieder in meine Herzensheimat Münster ging.

In München waren wir an Tag 1 im TUM Venture Lab Built Environment, einem tollen, innovativen und sehr großen Lehr-/Lernraum mit komplett flexibler Möblierung, verschiebbaren Tribünen zum Sitzen und ‚Telefonboxen‘ für die geräuschreduzierte Einzel- und Zweierarbeit, der Lust auf kreatives Arbeiten machte.

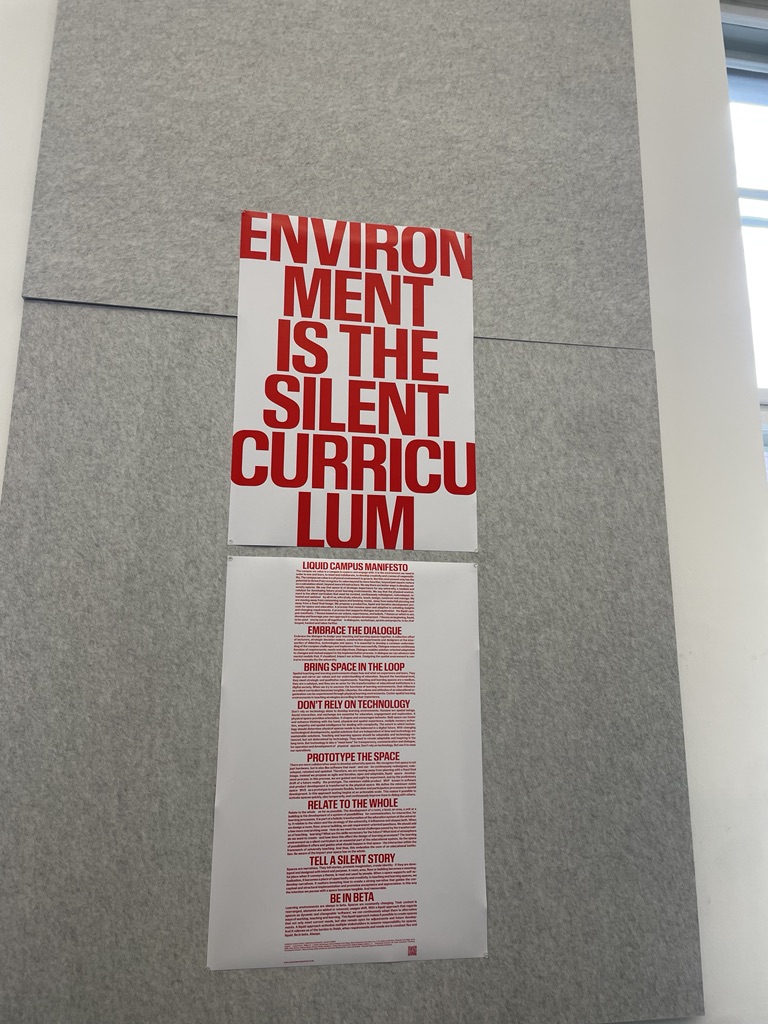

In einem Gallery Walk präsentierten die Challenger-/Expert-Tandems (zu einem davon gehöre auch ich) die Ergebnisse ihrer 1,5-jährigen Arbeit in der Community. Die Ergebnisse, vor allem die Transferprodukte der Experts, waren alle für sich genommen sehr beeindruckend. Am tollsten fand ich persönlich das Liquid Campus Manifesto von Christina Schwalbe, Christos Chantzaras und Julius Othmer, das es bald auch als Poster zu bestellen geben soll. Mit sieben Thesen will das grafisch von einer externen Designagentur genial gestaltete Manifest ermutigen, Raum und Raumentwicklungsprozesse als elementar für die Lehrentwicklung zu verstehen.

Christina Schwalbe von der Uni Hamburg stellte diesbezüglich in einer der Diskussionen die Frage, wann eine Innovation wirklich eine Innovation ist. Sie beantwortete die Frage so, dass man eigentlich erst von einer Innovation sprechen könne, wenn etwas seine Wirkung entfalte und einen Wandel hervorrufe. Allein die Existenz von tollen, innovativen Lernräumen sei noch keine Innovation. Dass dies zutrifft, konnten wir ‚lustigerweise‘ (bzw. traurigerweise) direkt am nächsten Tag in der Praxis sehen: Wir besuchten das TUM-DigiLab, wo wir in einem neu gestalteten Lehrraum mit flexiblen Möbeln waren. Allerdings waren diese in Frontalbestuhlung angeordnet mit einem riesigen Dozierendenpult vorne. Auf Nachfrage hin wurde uns mitgeteilt, dass der Raum ca. 95 % der Zeit genau so bespielt wird, wie wir ihn vorfanden. Tja, da können die Möbel noch so flexibel und der Raum digital noch so toll ausgestattet sein – wenn das Potenzial nicht genutzt wird, haben wir letztlich nichts als einen weiteren (aber sehr teuren) traditionellen Seminarraum. Diana Lucas-Drogan von der Hochschule Eberswalde sprach am Tag davor noch davon, dass wir „Formate des Verführens“ etablieren müssten, was in diesem Kontext ganz gut passte. Allein schon wenn der Raum standardmäßig z. B. mit lauter Gruppentischen bestuhlt wird, würden sich sicher nur die wenigsten Lehrenden die Mühe machen, diese Bestuhlung aufzubrechen und wieder Reihen zu schaffen. Das wäre ein kleines, aber effizientes ‚Hack your learning space‘ – und peu à peu könnte man so die Lehrraumkultur hierzulande verändern. Studierende würden auf diese Weise auch direkt aus der Rolle als passive Konsumierende ‚herausgezwungen‘, in die sie durch die klassische Frontalbestuhlung ‚hineingezwungen‘ werden (und in der man es sich natürlich auch sehr gemütlich einrichten kann).

Daneben konnten wir an Tag 2 in München aber auch das Munich Urban Colab besichtigen, das mich nur staunend und träumend zurückließ: Tolle Kreativräume, gemütliche Austausch-Sofa-Ecken, ein hammermäßig ausgestatteter Maker Space mit verschiedenen Werkstätten, ein über drei Etagen reichender Frischluft-Wintergarten mit Arbeitsplätzen (s. Foto) uvm. Da schlackerten einem nur die Ohren und man schaute neidisch auf die finanziell offensichtlich sehr gut ausgestattete TUM.

Recht passend zur Frage nach der Bestuhlung in Lehrräumen ist ein Beitrag im Sammelband „Co-kreatives Lernen und Lehren Hochschulbildung im Zeitalter der Disruption“, den ich diese Woche gelesen habe. Dort schreiben Schulte-Busch et al. (2024: 137): „Die Akzeptanz von aktivierenden Lehrmethoden ist unter Studierenden eher gering: Sie sind in der Regel an traditionelle, passivere Lehrveranstaltungen gewöhnt und nehmen diese als lehrreicher wahr als Settings, in denen sie selbst aktiv werden müssen (Deslauriers et al., 2019). Deslauriers et al. (2019) konnten zeigen, dass Studierende ihr eigenes Lernen nicht gut einschätzen können. Obwohl sie nach einer aktivierenden Sitzung im anschließenden Test deutlich besser abschnitten als nach einer passiven Lehrveranstaltung, schätzten sie ihren eigenen Lernzuwachs nach der rezeptiven Lehrveranstaltung besser ein“. Spannend, oder? Aber irgendwie auch nicht verwunderlich, wenn man näher darüber nachdenkt. Schulte-Busch et al. (2024: 137) verweisen noch auf eine weitere Studie: „Kirk-Johnson et al. (2019) zeigen zudem auf, dass Studierende Veranstaltungen dann als lehrreich empfinden, wenn sie einen Lerngegenstand als einfach wahrnehmen. Wenn sie sich – wie in aktivierenden Settings – mehr anstrengen müssen, entsteht bei ihnen der subjektive Eindruck, dass der Lernprozess nicht gelingt […] Dadurch, dass Studierende das deutlich tiefgreifendere Lernen in aktivierenden Settings nicht wahrnehmen können, ist nachvollziehbar, dass sie traditionelle Settings häufig bevorzugen (Seidel & Tanner, 2013) und als besser evaluieren (Carpenter et al., 2020)“.

So und jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte und über den ich in dieser Woche immer wieder nachgedacht habe: „In einer Anschlussstudie konnten Deslauriers et al. (2019) zeigen, dass die Einstellung von Studierenden gegenüber aktivierenden Settings sich dann wesentlich verbesserte, wenn die Lehrperson zu Beginn des Semesters die Vorzüge und die Wirksamkeit aktivierender Methoden verdeutlichte und den Zusammenhang zwischen gefühltem und tatsächlichem Lernen offenlegte“. In meinen Seminaren für Hochschullehrende zu den Implikationen von KI-Tools für wissenschaftliche Arbeiten lege ich immer einen besonderen Fokus auf den Punkt der Transparenz. So habe ich auch gestern zu den Teilnehmenden meines Seminars in Münster gesagt: „Wenn Ihr nur eine Sache aus diesem Seminar mitnehmt, dann bitte diese: Kommuniziert Euren Studierenden gegenüber transparent, a) welche AI-Policy Ihr habt und vor allem warum, und b) warum sie überhaupt wissenschaftliche Arbeiten schreiben sollen, was also deren Funktion ist“. Ich finde Transparenz Studierenden gegenüber so, so wichtig – und zwar nicht nur hinsichtlich generativer KI. Schulte-Busch et al. (2024: 138) schreiben unter Referenz auf die Studie von Deslauriers et al. (2019) nämlich weiter: „Als wesentliche Faktoren wurden die Themen Transparenz und gelingende Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrpersonen diskutiert. Die Idee war: Je deutlicher und verständlicher die Lehrperson zu Beginn des Semesters kommuniziert, warum welche Methoden eingesetzt werden und wann mit welchem Arbeitsaufwand zu rechnen ist, desto besser würden aktivierende Methoden angenommen und desto besser seien auch die Lernergebnisse“.

Wie oft habe ich mich selbst als Studentin gefragt, warum ich schon wieder eine Gruppenarbeit machen muss (ich habe sie gehasst, weil sie fast nie angeleitet waren und am Ende oft ich diejenige war, die alles mehr oder weniger im Alleingang gemacht hat), warum ich ein Referat halten muss oder – mein Endgegner damals – warum wir eine Fishbowl machen. Das schien auch mir damals verschwendete Lebenszeit – ich bin doch hier an der Uni, um in meinen Seminaren etwas von den Lehrenden als Expert:innen zu lernen und nicht, um mit meinen Kommiliton:innen zu diskutieren. (Im Master habe ich das anders gesehen, da ich in einem kleinen, sehr feinen Masterstudiengang war, tolle Kommiliton:innen hatte und gerne diskutiert habe.) Transparenz über die Gründe, warum ich als Lehrperson etwas so und nicht anders mache, ist enorm wichtig. Ich merke das auch in meinen eigenen Seminaren in der Hochschuldidaktik. Neulich habe ich die Teilnehmenden zum Einstieg einen kurzen Text lesen lassen. Ein Teilnehmer fragte dann, warum er diesen Text lesen solle – er würde den Zusammenhang zum Seminarthema nicht wirklich sehen. Treffer versenkt! Da war ich wohl nicht transparent genug, habe nicht klargemacht, welcher Logik diese Aufgabe folgt.

Und so komme ich am Ende dieses Blogbeitrags noch auf eine Idee zu sprechen, von der mir Tobias Seidl letzte Woche beim Auftakt der Future Skills Allianz des Stifterverbandes in Berlin erzählte: Er meinte, er lasse in der ersten Sitzung eines Seminars die Studierenden sich immer gegenseitig vorstellen, was sie denken, wie Lernen funktioniert. Indem die Studierenden ihre Prä-Konzepte über das Lernen teilen, merken sie a) dass andere Menschen vermutlich andere Vorstellungen davon haben und dass es b) lohnenswert ist, sich auf einer Meta-Ebene mit dem eigenen Lernen auseinanderzusetzen. Auch auf diese Weise wird Transparenz geschaffen – in diesem Fall nicht über eingesetzte Lehrmethoden, sondern eine Transparenz mir selbst als Studentin gegenüber, was ich eigentlich denke, wie Lernen funktioniert. Hieran kann dann im Laufe des Semesters wunderbar mit lehrendenseitiger Transparenz über die eingesetzten Methoden angeschlossen werden …